第3回「夫(妻)に浮気・不倫をされたとき、離婚と慰謝料請求どちらがいいの?」

夫(妻)の浮気・不倫に直面すると、どうしても頭によぎる「離婚」の二文字。

ですが、離婚後の経済的な不安を考えると、なかなか決断できない方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。

そこで、「弁護士が教える!浮気・不倫の慰謝料講座」第3回では、浮気・不倫をされたときに離婚する場合と、離婚せずに浮気・不倫の慰謝料請求をする場合で、どのような違いがあるのかを解説します。

浮気・不倫をした夫(妻)と離婚すると、お金で損するケースがある!?

夫(妻)の浮気・不倫が発覚し、離婚を考えた場合、浮気相手への慰謝料請求だけでなく、多くのことを事前に決めておく必要があります。たとえば、子どもの親権や養育費、財産分与、年金分割などです。

このとき、「夫(妻)の浮気・不倫が原因で離婚するのだから、すべてのお金を支払うのは夫(妻)だ」と思われる方がいるかもしれません。しかし、夫(妻)が浮気・不倫をしたことと、養育費や財産分与におけるお金の支払いは無関係です。

そのため、以下のようにあなたがお金を支払わなければならないケースもあります。

| 相手の浮気・不倫が原因でも、 あなたがお金を支払わなければならない可能性があるケース |

|

|---|---|

| 子どもの養育費 | 浮気・不倫した配偶者が親権者となった場合、あなたが養育費を支払うことに… |

| 財産分与 | 婚姻期間中に2人の協力で築いた財産のうち、あなた名義の財産のほうが多い場合、あなたが多く支払うことに… |

| 年金分割 | 婚姻期間中の厚生年金や共済年金などを、あなたのほうが多く納付していた場合、これまで納付してきた年金の保険料納付記録を、浮気・不倫した配偶者に分けることに… |

浮気相手(または配偶者)から高額な慰謝料を獲得できたとしても、あなたが養育費や財産分与、年金を支払うケースでは、長期的に考えると手元に残る慰謝料が少なくなったり、慰謝料よりも多く支払いが発生したりして、損してしまうおそれがあります。

では反対に、あなたが養育費や財産分与、年金を受け取る立場だった場合はどうでしょうか?

浮気・不倫の慰謝料以外にもお金を受け取るわけですから、一見すると損することはなさそうですが、長期的に考えると損をしてしまうケースもあるため注意が必要です。

以下の具体例を見てみましょう。

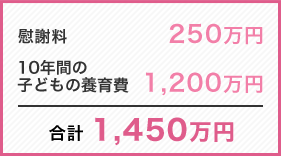

Aさんは、夫であるBさんの浮気が原因で離婚し、浮気の慰謝料として250万円を受け取りました。

Aさんは10歳のお子さまの親権者となったため、お子さまが成人するまでの10年間、毎月10万円の養育費を受け取ることになりました。

10年間の養育費は合計1,200万円で、浮気の慰謝料と合わせ、1,450万円を受け取る内容で合意しました。

ここまでは、とても損しているとは思えませんよね。しかし、続きをみると…。

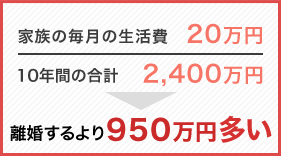

AさんはBさんから、家族の生活費として毎月20万円を受け取っていました。仮に、離婚せずに10年後まで20万円を受け取り続けていたら、合計2,400万円を受け取れる計算になります。

離婚した場合に受け取る予定の1,450万円より、950万円も多い金額です。さらに、離婚せずに浮気相手から慰謝料を獲得すれば、受け取る金額はさらに多くなります。

このように、離婚をすることで思わぬ損をしてしまうことも起こり得ます。

そのため、夫(妻)の浮気・不倫が発覚した場合には、すぐに離婚を決断せず、離婚や浮気・不倫の慰謝料問題に詳しい弁護士へご相談することをおすすめいたします。

後悔しないためにも、浮気・不倫の慰謝料を請求してから離婚を考えましょう!

結局、離婚と慰謝料請求のどちらが得かは、一人一人の具体的な事情によって異なります。そのため、まずは浮気相手に慰謝料を請求してから、離婚するかやり直すかを考えることがベストな選択肢といえるでしょう。

「ちょっと待って!離婚したほうが浮気・不倫の慰謝料の相場は高いはずでしょ?」と思った方がいらっしゃるかもしれません。

たしかに、「第1回 浮気・不倫の慰謝料の相場は?」では、「離婚したほうが浮気・不倫の慰謝料の相場が高い」と解説しました。

しかし、それはあくまで裁判での話です。浮気・不倫の慰謝料請求は一般的に話合いで解決することが多く、浮気・不倫をされた方の精神的ショックや過酷な状況などを踏まえて協議されるため、離婚した場合と同等の金額の慰謝料を受け取れるケースもあります。

まとめ

今回学んだことを簡単に振り返ってみましょう。

- 浮気・不倫が原因で離婚した場合、金銭的に損するケースがある

- 離婚せずに浮気・不倫の慰謝料を請求したほうが、金銭的に得するケースもあり得る

- 離婚と慰謝料請求のどちらが得かは、具体的な事情によって異なる

後悔しないためにも、浮気・不倫が発覚したらすぐに離婚を決断するのではなく、まずは浮気相手に慰謝料を請求しましょう。そしてそのあと、将来のことや子どものことなどをじっくり考えてみてください。

浮気・不倫による離婚や慰謝料問題に詳しい弁護士へ相談してみるのもよい方法かもしれません。

監修者情報

- 資格

- 弁護士

- 所属

- 第一東京弁護士会

- 出身大学

- 法政大学法学部、学習院大学法科大学院

私が弁護士を志したきっかけは、日常生活の中で時々、法的な問題に直面することがあったことです。法律というものは難解なものであると思われている側面が強いと思います。私も勉強するまでは、ちょっと近づきがたいものだと思っていました。しかし、弁護士となったからには、依頼者の方が何に悩んでいて何を求めているのかをしっかりと共有し、少しでも分かりやすく法的な問題点をご説明し、今後どのように問題解決に向けていくことが出来るのかを一緒に考えていきたいと思っております。

関連記事

あわせて読みたい